52 عاما على العرض الأول لفيلم آلان رينيه: مورييل، زمن العودة

العزيزة مورييل،

أظن أن عمرك الآن قد تجاوز الخامسة والسبعين. ربما، أو كما يقال بالفرنسية Deja، وهذه لها ترجمة انجليزية قد تكون Already، لكن حين يتعلق الأمر بالعربية، فالمسألة غير محسومة بعد: “سابقا”، أو “قبل ذلك”، أو “قبل الآن”، او ببساطة “قد”!

هذا على الاقل ما يفيدنا به “غوغل ترانسليت”، ولكن هل علينا أن نثق دوما بالترجمة الأميركية للمعاني؟ كل ترجمة أميركية تنطوي على هيمنة، وانت صبية جزائرية خلقك مخرج فرنسي طليعي في بداية الستينيات اسمه آلان رينيه، في الفيلم الذي حمل اسمك، الى جانب اسمك العائلي (؟):” زمن العودة”..

لا أحد يعرف لماذا أنت جزائرية واسمك فرنسيا؟

ربما، لكي تكوني رمزا لنقيض الهيمنة الاستعمارية وانتهاك كرامات الشعوب واغتصاب النقاء وتشويه الجمال.

في البداية وضعك الجنود وريمون، الفتى المرتبك حلو الملامح والابتسامة.. على كرسي في وسط الصالة، لكي يتبينوا لذة فعلتهم بوضوح. سيصفعك واحد، ثم يقترب آخر بسيجارته من عنقك، ثم يرفسك ثالث على بطنك، وتجتمع شلة العسكر حولك مثل كلاب جائعة. لطالما كنت جسدا حرا وغضا واكزوتيكيا، مثل جسد الجزائر الذي سوف يحولونه الى شيء يشبه “كيس البطاطا المفتوح”، الغارق في الدماء والقيء الذي اخرجته من معدتك بسبب الخوف والصدمة، والقرف من الاغتصاب. هذه الساعة ستكونين “كيس بطاطا” ينزف، وحين يطلع الصباح، ستكونين بقايا “بطاطا ميتة”.. Deja.. قبل الآن!

هكذا أخبرنا ريمون، أحد شخصيات الفيلم، الذي خلقه المخرج مع سفينته في سبعة عشر أسبوعا، وكان قبلها قد قام بالتوقيع على “مانيفيستو” المثقفين الفرنسيين ضد ما كان في الجزائر من ممارسات شنيعة يرتكبها جنود الاستعمار ضد السكان المدنيين، ضد الارض والشجر والسماء والنساء. لقطات مكررة، في سيناريو مفتوح فضفاض على مدى زمني مستمر لقرن ونصف، في توليفات لا تراعي اي كرونولوجيا زمنية. فما حصل في الماضي، هو نفسه الحاضر، والمستقبل شذرات عن الماضي.

تاريخ الأسى وايقاعه المتشظي مثل صور الأفلام في سينما آلان رينيه، وهي الشظايا الكامنة في دواخل الشخصيات، كومة من آلام من الماضي وارتباك ووجع الحاضر وقلة الثقة والهلع من المستقبل، ناهيك عن وجع الحاضر. انهم ميّتون.. “Deja”.. تماما كما الزمن الدرامي الميت، الذي اتبعه المخرج، ومعه جيل كامل من المخرجين، ممن عرفوا برواد “الموجة الجديدة” في السينما الأوروبية. تلك موجة أطلقت العنان لشبان مهووسين بالسينما المغايرة، يكتبون عنها بجنون، يشربون الكثير من السجائر والبن والنبيذ على مقاهي باريس ذات الواجهات الزجاجية الواسعة المؤطرة بألواح خشبية، يسخرون من سينما الخمسينيات ذات الوصفات الجاهزة، ومن زملائهم كتّاب مجلة “بوزيتيف” الأكثر راديكالية.. اسمهم كتاب ومخرجي “كراسات السينما” (المجلة- الخطاب) التي راجت في الستينيات والسبعينيات في فرنسا وخارجها.

لكن، هناك نسخة حقيقية من التعميم. لم يكن رينيه، ذات يوم من فريق “الكراسات”، ولم ينتم الى فكر “الموجة الجديدة”، لكن التصنيف شمله، بحكم تشابه الأهداف وتزامن الاحداث، وان اختلفت اشكال الصورة والمشهد الابداعي.

رينيه، صانع “هيروشيما حبيبتي”، كان اقرب في الواقع، ان احتجنا الى تصنيف، الى “ضفة اليسار” المدعومة من مجلة “بوزيتيف”. وهو، المهجوس بالزمن، بالماضي والتخيل، بالوهم والموسيقى، بالمدينة واللايقين من ثبات الاشياء فيها، سيقدم في فيلمه “مورييل، زمن العودة”، أول مقاربة سينمائية فرنسية للمعضلة الجزائرية على الوضوح (خاصة مع قبوع فيلم آخر لمجايله غودار في أدراج الراقبة في ذلك الوقت).

هل هناك أوضح من جندي يستعرض، في زمن عودته، مصابا بصدمة، لقطات صورها في الجزائر اثناء خدمته العسكرية، لجنود فرحين يأكلون من أطباق نحاس اطايب الطعام، ثم يلاعبون بعضهم بعضا كما تفعل الحيوانات الضارية في البرية حين تمرن عضلات قوتها وتكتشفها، ثم يغتصبون بشكل جماعي صبية بريئة، ثم يرديها أحدهم قتيلة لكي يريح ضميره من مشهد القيء والدم، قبل أن ينام قرير العين.. وما لا نراه في اللقطات التي جمعها الجندي العائد، يرسمها لنا بتعليقاته التي نسمعها مروية على خلفية المشاهد في منتصف الفيلم.

في نهاية الفيلم، سوف يترك ريمون، المضطرب، البلدة، بعد ان يقتل صديقه روبير، هذا الذي رفس مورييل ونفث في جسدها شهوته الحاقدة وانتزع منها النفس الأخير.

ستقتل فرنسا الشابة نفسها، “Deja”، لكي تحاول ان تكفر عن ذنب الانتهاك. العودة لن تنفعها، يجب ان ترحل. تماما كما يرحل ريمون. وأيضا الفونسو، الشخصية الرئيسية الأخرى في الفيلم،ـ والذي جاء من الماضي يبحث عن هيلين، بعد ان جمعتهما قصة حب في الجزائر ايضا، ايام الحرب الاسبانية. كانت في السادسة عشرة من عمرها، تختفي فجأة، ولا تفي بمواعيدها، “لأنني اردت أن تبحث عني، أن تجري وانت خائف على ضياعي، ولم تكن تفعل، وكنت من بعيد اراك بعد قليل من انزعاجك من عدم قدومي، تمشي وتشرب الخمر وتضحك”. لكنه الآن، وقد شاخ، فيما شاب شعرها ونظمت ايقاع حياتها بين ربح وخسارات في كازينو قمار البلدة، وبين العيش في شقة هي ايضا محل بيع الأنتيكات التي تعتاش عليها.. في ظل ذلك كله، يؤكد لها أنه لم يحب أحد غيرها.. “Deja”.

لكن الروح مهشمة، كما الزمن الحقيقي والدرامي في اسلوب المونتاج. حبنا وكرامتنا الانسانية محض تشظيات غير محكومة بسياق زمني سعيد. اليست هذه حقيقة الوجود، ذلك المزيج من السوريالي والعذاب والرحيل والعودة واخفاء الحقائق والالم (أقصى الألم احباط في عيني شاب في جيبه رصاصة). الألم “موجة جديدة” و”كراسة سينما” و”ارتجال كاميرا” و”ضفة اليسار” و”سيناريو فضفاض” وهيلين تهرب من أشباح الماضي فيما قلبها يعتصر شوقا للحب!

ثمة في الفيلم زائر يقتحم حياة الشخصيات في الثلث الأخير من الفيلم، لكي يفجر كل المفاجآت ويعتق الأرواح المعذبة من اسرارها المشوهة. سنكتشف: الفونسو ليس عازبا، انه متزوج من سيمون، التي هجرها في مطعمه المفلس، وجاء يبحث عن حبيبة الماضي. رواية بقائه في الجزائر مشكوك بها ايضا. ولكن، قبل ان يبوح الزائر بذلك محاولا اقناع الفونسو بالعودة الى زوجته، يترنم بكلمات اغنية، “Deja” عن العمر والزمن والحب والأسى.

هذه الأغنية، التي أقحمها المخرج في الفيلم المعروض في العام 1961، مأخوذة من مغناة مسرحية كتبها بول كولين وبول ماي في العام 1928. عاش آلان رينيه طويلا، حتى عمر الواحدة والتسعين، وظل محبا للعمل كل يوم، حتى مع مخرج مساعد فرضته شركات التأمين على الحياة، لأن عمر آلان تجاوز السن المسموح به. ظل عاشقا للموسيقى ولا يفصل لغتها عن لغة الأفلام فالسينما كلها برأيه هي” فن البحث عن لغة سوريالية وجمل موسيقية”.

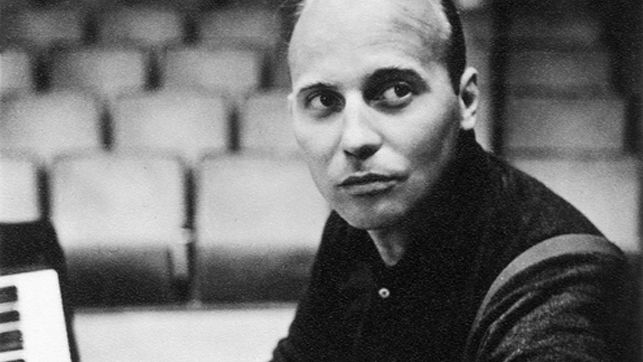

من أقوى العناصر في الفيلم موسيقاه التصويرية التي وضعها المؤلف الموسيقي الألماني الثائر هانس ويرنر هينز، والذي عرف كيف يلتقط ذروة أحاسيس الشخصيات وتبديات مشاهد الأمكنة، لكي يوظف خلفيات موسيقية تتسم بالنغم الذي يولد أصداء خاوية، كما تولد المرايا المتشظية الصور المقلقة للأشياء.

بعد خمس سنوات، من تاريخ عرض الفيلم، سيخوض المؤلف الموسيقي مغامرة أكثر راديكالية تؤدي الى اعتقاله في هامبورغ، اثناء قيادته للمقطوعة الاوركسترالية التي الفها عن “تشي غيفارا” مثبتا علما أحمر على خشبة المسرح، ويرحل الى ايطاليا.

أما ديلفين سيريج، الممثلة التي قامت بدور هيلين، بقدرة فائقة على تقمص دور ارملة في الخمسينيات من عمرها، ذات قلب نابض بالعشق والضعف والخوف والقوة، فقد ماتت بعد سنوات بمرض سرطان الدم.

الدم الذي اغرق مورييل، جسد الجزائر المسلوب، لم يعتذر عنه أحد، في فرنسا، الى اليوم، وآنذاك في الستينيات، لم تتمكن ضغوطات طليعيي “الموجة الجديدة” ولا عرائض المثقفين الجماعية، الى تحريض اي من المسؤولين الديغوليين على فعل ذلك، ولكن هل تحتاج روح مورييل، التي بلغت من عمرها اليوم الخامسة والسبعين الى اعتذار، الآن، لكي ترتاح وتنعتق.. لقد عاشت حياة طويلة وهي معذبة، مثل كيس بطاطا مدمى.. “Deja”.. سابقا!

العزيزة مورييل،

اقبلي سلامي الى روحك،

ابراهيم، من عشاق “الموجة الجديدة”.. والجزائر!

un sujet banal qui n’a rien de commun avec la verite

إعجابإعجاب

well ..talk to Alain Resnait

إعجابإعجاب